Tantris DNA - 파테 엉 크루트, 알라카르트

뮌헨의 탄트리스는 독일 내 부르주아 프렌치의 역사를 잇는 가장 역사적인 레스토랑이라고 할 수 있다. 1971년 개업했기 때문에 정말 역사적인-이를테면 파리의 오리 식당- 식당과 비교해서 그런 의미일 수는 없겠지만, 폴 보퀴즈의 시대를 독일로 가져온 공이 있기에 탄트리스의 이름은 프랑스 요리의 역사에서 빼놓을 수 없다. 지금도 대부분의 경력을 프랑스에서 쌓은 요리사가 이끌고 있는 이 식당은 현대 프랑스 요리가 직면한 도전, 그리고 과거에 대한 향수를 동시에 마주할 수 있는 식당이다.

Tantris DNA는 오늘날 몇 남지 않은 알라카르트 중심의 오트 퀴진을 표방한다. 파리에서도 이런 형식을 고집하는 곳은 랑부아지 정도 뿐 아닐까.

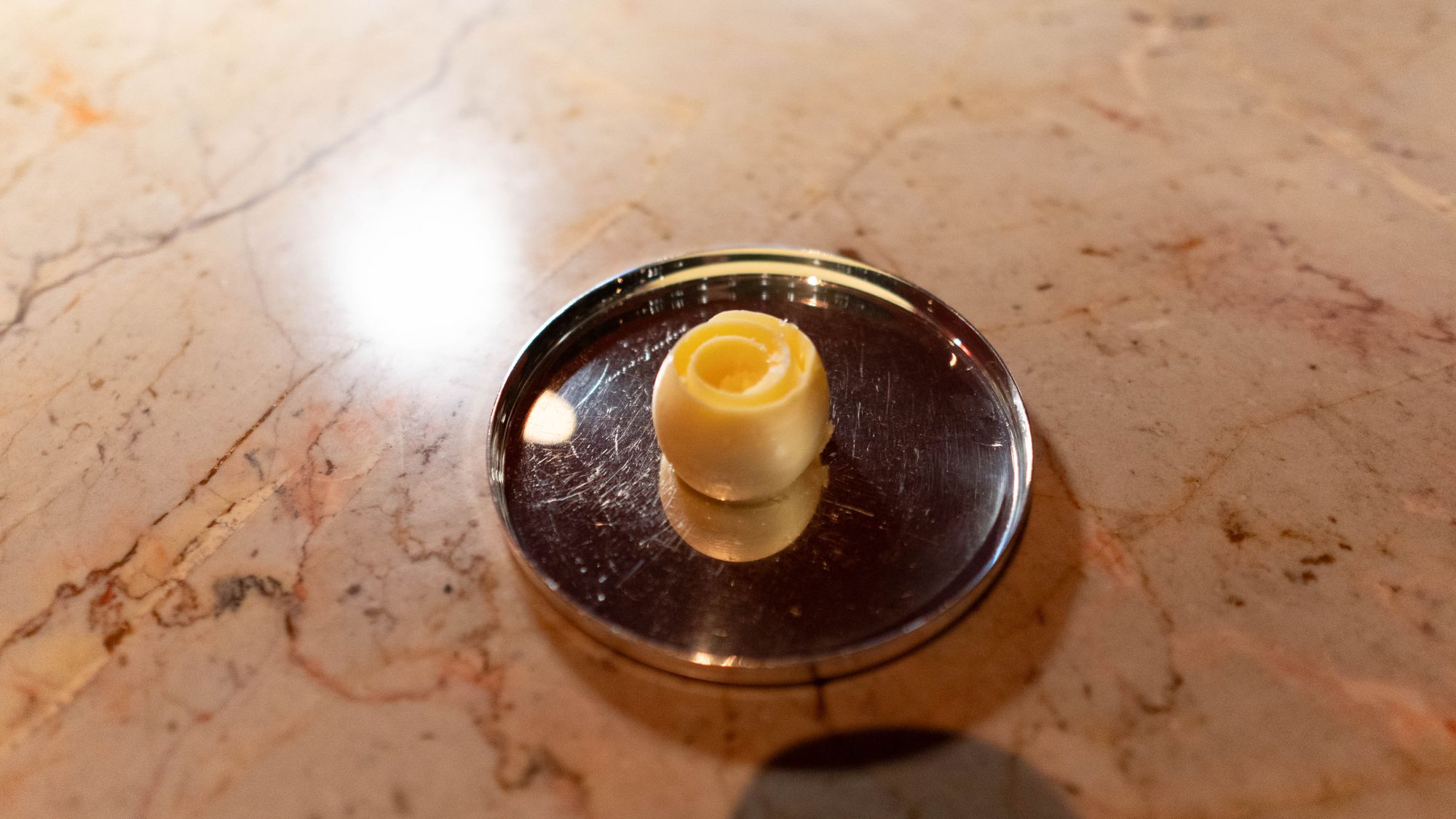

버터는 독일이 아닌 노르망디의 것을 사용하는데 고소한 맛은 점잖은 편이지만 질감이 빼어나다. 국내에는 이즈니가 노르망디 버터를 대표하고 있지만, 분명 이즈니 이상의 가능성이 있다(이즈니가 나쁘다는 뜻은 아니다).

오늘날 리옹 요리의 가장 큰 승리로 여겨지고 있는 이 파테 엉 크루트라는 요리에 대해 먼저 이야기해보자. 분명, 이것은 사라진 전통에 관한 것이다. 역사적 기록에 따르면 여타 유사의 요리와 같이 보존식으로 발명되었던 이 요리는 근대 시기 공기가 새지 않도록 덮던 반죽이 먹을 수 있는 푀이유테로 바뀌며 고급 요리로 도약한 것으로 보인다. 루이 14세 시기 궁정 요리를 기록한 Nicolas de Bonnefons의 책, Délices de la Campange에도 등장하며, 장-앙뗄름 브리야사바랭의 시대에는 오트 퀴진을 상징하는 요리의 단계까지 올라갔다. 브리야사바랭의 어머니의 이름을 딴 비밀 레시피 아름다운 오로르의 베개(l’Oreiller de la Belle Aurore)는 프랑스 부르주아 미식이 쌓은 금자탑으로 불린다. 오로르의 베개는 브리야사바랭이 생전 공개한 적이 없는 레시피이나 사후 그를 연구하는 과정에서 발굴되었으며, 퀴르농스키가 이를 정리하여 공개하며 이 거대한 파테 앙 크루트는 리옹, 그리고 프랑스 미식을 상징하는 요리로 기록에 남았다. 그러나 현재 만들어지고 있는 파테 앙 크루트의 역사는 그를 직계로 이은 것은 아니어서, 누벨 퀴진 운동 전후로 단절되었던 전통이 부활한 이후 메종 샤푸티에에서 파테 앙 크루트 대회를 개최한 이후의 영향이라고 보아야 할 것이다.

이 요리가 이토록 고귀한 대접을 받는 것은 물론 만드는 과정의 지난함이 큰 요소를 차지할 지도 모른다. 개별적으로도 완성에 가깝도록 조리된 요소들을 몇 층이고 쌓아올려야 하는 데다가, 덩어리의 살부터 내장, 피, 버섯이나 견과까지 서로 다른 요소들을 고르게 가공하면서도 마지막에는 모두 한 가지의 조리에 맡겨버려야 하기 때문이다. 하지만 단순히 복잡한 요리일 뿐이라면 굳이 이런 과정을 거칠 필요는 없을 것이다. 중세의 보존식, 근대의 과식(Gourmandise)도 아닌 현대의 파테 앙 크루트는 어떤 의미를 가지는가? 파테는 가능한 바삭하게 구워내면서 파르시(속)는 입안에 닿으면 녹을 듯 부드러워야 한다. 온도에 따라 민감하게 반응할 수 있는 젤라틴과 비계, 간 따위-차가운 돼지 간에서 여러분은 부드러움을 찾으시는가?-를 동시에 처리해야 하므로 질감이 첫째 과제이다. 이후에는 파테의 단맛과 고기의 짠맛 간의 균형, 각각의 재료를 엮어내는 향신에 대해서도 고민해보아야 한다. 성질이 강한 지방을 여러 종류 쓰는 것이 더욱 쾌락적이므로 나아갈 방향은 명확하다.

여기에 한 가지 첨언을 얹자면 이 요리의 본질에 관한 것이다. 루이 14세 시절의 문헌에는 두 종류가 모두 실려있을지 몰라도, 오늘날에는 하나만의 종류가 살아남았다고 믿는다. 바로 차가운 전채로서의 파테다. 특유의 맛이 썩 강한 재료를 다수 사용하기 때문에 반드시 뜨거울 필요가 없다. 외려 한 번 구워 변형된 맛만을 간직한 채로 적당히 식은 것이 즐겁다. 핵심 재료인 푸아 그라만을 생각해도 입안에서 서서히 달아오르는 것이 그 쾌락의 전형이며, 운동량을 과시하는 가금류의 적색육 역시 한 번 조리한 후 차갑게 먹을 때 느껴지는 그 야성미가 있다. 물론 예외는 있을 수 있겠지만, 이 모순의 조리법이 빛나는 순간은 주로 그렇다.

그리고 일반적으로 유통되는 틀의 크기가 있기 때문에, 이 요리는 하나로서의 전체가 되기보다는 층이 명확히 나뉘는 것이 즐겁다. 단순히 다지거나 갈아버린 고기를 반죽해 채운다면 스팸 앞에 고개를 들지 못할 것이다(슬프게도 나는 그런 파테도 만나본 적이 있다). 그런 점에서 탄트리스 DNA의 파테는 참으로 제대로 된 물건이었다. 거위 푸아 그라, 거위, 오리, 돼지 피, 양송이와 뒥셀 정도를 채운 느낌인데 한 입 단위마다 서로 다른 쾌락이 있다.

독일은 그 위치와 경제력 덕분에 프랑스와 이탈리아의 식재료를 사용하기에도 좋은 환경인데, 토마토 같은 재료에서 그러한 성질이 빛난다. 제대로 익어버린 여름 토마토는 하나로서의 전체로 빛날 수 있다.

뜨거운 쾌락은 이 랍스터 냄비에 온전히 담겨 있었다. 집념에 가까운 농도의 비스크, 남쪽의 여름을 상징하는 채수의 단맛도 좋았지만 쌀알에 배어든 갑각류 바탕의 지방이 갈망이라는 감정을 떠올리게 했다.

에세조의 검붉은 과실향이 가지는 깊이와 적갈색의 갑각류의 호흡은 과연 전형성, 전형적 서비스, 전형적 취향의 전형적 아름다움을 기억하도록 만들었다.

하우스 키르슈바서와 절인 체리를 이용한 슈바르츠벨터 키르슈토르테 - '포레 누아' - 에는 자연스레 키르슈바서를 곁들였는데, 키르슈바서 특유의 옅은 마지판, 코코아 뉘앙스의 단맛이 절인 체리를 위주로 만든 포레 누아와는 다른 색감을 연출한다. 체리를 사용하기 때문에 키르슈바서가 신맛일 것이라 기대하는 사람은 이제는 없길 바란다. 오히려 일부러 전부 거르지 않고 조금 남긴 씨 때문에 아몬드 리큐르와 뉘앙스를 공유하는 측면마저 있다(그것의 향이 체리와 썩 비슷하다는 것은 애주가들에게는 잘 알려진 사실이다). 맛에 있어서도 이 케이크는 체리의 과육을 모사하지 않는다. 전반적으로는 부정할 수 없는 초콜릿이나 씹는 과정에서 체리의 두 가지 향이 자연스레 입안에 자욱히 퍼진다. 전통을 상징하는 빨간 모자는 이제 없어도 그만인 것이다.

"재밌는 독일 식당"에 대한 이야기보다는 전채 한 가지에 지나치게 많은 시간을 허비한 느낌이 있는데, 나는 이 식당에 대한 칭찬이나 내가 마신 다른 와인에 대한 자랑보다는 그것이 지금 서울에 훨씬 필요한 일이라고 믿기 때문에 이렇게 글을 마무리한다.

- 같이 보기

Arnaud Nicolas - 파테 앙 크루트의 다른 방식에 대해 다룬 바 있다.